石川先生の2.5GHz最強説についてツイートで軽く補足しようかと思っていたのですが、案外長くなりそうなので記事を一つ起こすことにしました。

さて、記事では「2.5GHzを先んじてゲットしたKDDI/SBMがそれを良く活用しており、2.5GHz帯の世界的エコシステムも整ってきたから最強のバンドなのかも」という感じの説が展開されています。これに関しては私は全く否定するところはないですし、以前私が「ドコモがなぜ品質が悪いのかのデータ見ちゃった」とつぶやいたのもこの件です。

ただ、私がそのデータを見たとき、もう一つ重要な背景が含まれてる、と感じたので、補足というか補強というか、そういう説明を改めてしておきたいと思うのです。単にいい感じの周波数ですよ、というだけではないのです。あくまでこれは私の仮説なので、これが正しいを言い張るつもりはありませんが。

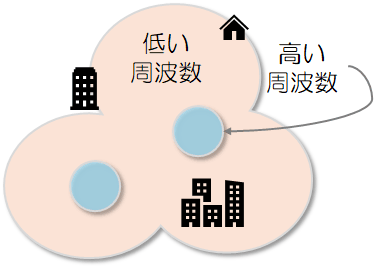

さて、世の中、低い周波数と高い周波数というのがざっくりとあります。2.5GHzというのはちょうどその中間くらいではあるんですが、おおよそ、2GHz以下は低い周波数、それ以上は高い部類、くらいに考えておきます。で、高い周波数は飛びにくい、ちょっとした遮蔽でも止まっちゃう、という話はあまりに有名すぎる話なので理屈は省略しますが、とにかくそういう性質があるので、逆に、高い周波数はそもそも小さなセルになるように設計します。

こんな感じで、低い周波数で広いエリアを実現し、高い周波数をその上に重ねて通信容量を稼ぎます。基本的に携帯電話のエリア設計はこの応用で、東京都心部なんてのはすさまじい数の周波数が飛んでいますが、ど田舎のへき地ではいわゆるプラチナバンドしか飛んでない、なんてことになっているのが普通です。また、キャリアアグリゲーションなどの技術が向上したので、低い周波数を使いながら高い周波数をサブにくっつけて高速通信することもできるようになっていますので、割と柔軟に「ここは使う人多くて品質下がって来たあな、よし、周波数足したろ!」みたいな感じで品質向上施策を打つことができるようになっています。

また、これも原則論として「高い周波数は帯域幅も広いので容量もめっちゃ大きい」というのがあります。というのも含め、「容量が厳しくないところは低い周波数だけで効率よくカバーしつつ、使う人が多いところは大容量の高い周波数をガツンと置く」という戦略が成り立つわけです。

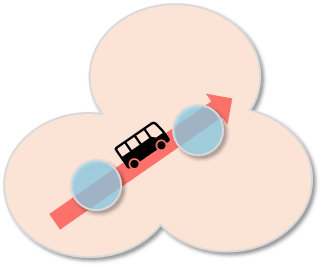

では、こんなエリアの中を端末が移動していくとどうなるか。

こんな感じで、低い周波数はべったりと塗ってあるけど高い周波数は飛び飛び、みたいになっている場合です。

こんな風に、「容量の大きい高い周波数が見えたらそっちに飛び乗って、見えなくなったら飛び降りる」という動きをするでしょうか。実際にはそういうことをする場合というのは結構レアです。

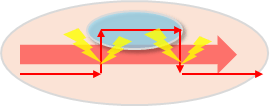

一つ目の切実な理由が、「飛び乗ったり飛び降りたりする」というのは「周波数間リセレクション」「周波数間ハンドオーバ」という動作になってしまうため、周波数サーチのために結構時間がかかるということに加え、ハンドオーバはまだしも、リセレクションの場合は「本来必要のなかった制御チャネルの通信が発生してしまう」という問題が出てきます。LTEといえど制御チャネルとデータチャネルは分かれていて、制御チャネルは容量を増加させるための各種技術がほとんど使えません。つまり、制御チャネルは容量が小さい。データチャネルを削って容量を増やすこともできますが、制御チャネルの容量を1ビット増やすためにデータチャネル容量を5ビット削る、みたいな無駄が生じます。ということで、エリアを設計するとき、特に「どの周波数帯で待ち受けするか」という設計では、こういった無駄を減らすためになるべく一続きの周波数に居続けるような設計をすることになります。

もう一つの理由は、そもそもキャリアアグリゲーションで高い周波数を後から足せるので、無理に高い周波数に飛び乗る必要はない、ということです。キャリアアグリゲーションという強力な武器があるのに周波数間リセレクションなんていう無駄なことをする必要はないよね、という話ですね。

ということで、ドコモのエリアはこのセオリー通りのエリアになっているようです。端的に言うと「高い周波数で待ち受けしない」というポリシー。で、この「待ち受け周波数」というのは、データ通信を始めようとした最初の瞬間に接続されるファーストステップの周波数であり、データ多いからキャリアアグリゲーションで周波数足すか、という判断がされるまでの間のつなぎで使われる周波数でもあります。

だんだん見えてきましたね。そうなんです。ドコモは、800MHz帯や1.7GHz帯という低めの周波数になるべく滞在するようになっているため、大概の人が最初の通信をその辺の周波数で始めてしまいます。当然、最初のちょっとの間だけとはいえ、ユーザ数が多ければバカになりません。通信のしはじめでやたらパケットが止まるのはおおよそコレ。

加えて、5G対応端末であればすぐに5G周波数を足してあげようという動作もしようとします。この5Gがまた曲者なんです。もうお分かりかと思いますが、5G周波数は高い周波数で、上の図のように飛び石エリアになってるんですね。しかし、低い周波数のセルは「このセルは対応する5Gのセルがあるよ」という情報しか持ってないので、端末に5Gが実際に見えるかどうかサーチさせて5Gを足す動作を判断します。サーチする、飛び石の端っこが見える、見えるから足したろ、5G足したんだからデータは全部そっちに流したろ、足してみたら結構品質悪くて全然データ流れんやん、というのがパケ止まりの正体。何しろ飛び石がダメなんです。

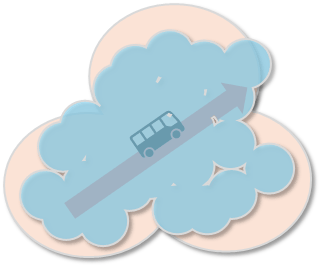

その理屈だったら、KDDIもSBMも同じでしょ? という話になるんですよね。ここで、件の2.5GHzが登場します。実際の2.5GHzはですねえ、だいたい、こんな感じになってます。

みっちり。

で、ここからが2.5GHz独特の特徴なんですが、えーと、2.5GHz帯は、携帯電話ではありません。WiMAXとかXGPとか言ってたアレ、すなわち、「BWA(ブロードバンドワイヤレスアクセス)」という携帯電話とは別のシステムなんです(法的には)。そして、建前上、BWAはそれ単体でサービスを提供できなければなりません。また、BWAは「時速○○kmの移動でもちゃんと使えるよ」という宣言を最初にしています(細かい数字忘れちゃった)。そういう約束で周波数をもらってるんですね。つまり、BWAはBWAだけできちんと高速移動を担保できる連続したエリアを作らなければならなかったという事情があったんです。当然、BWAバンドでの待ち受けも必須要件です。このためにUQとかWCPとかはめちゃくちゃ汗かいてるはずなんです。

さらにここに5G事情の後押しが入ります。5GはBWAとはまた別の話じゃん、と思われるわけですが、一方、5Gのエリア構築を進めるときに、5Gのためだけに電波塔を建てるか? という話です。いや、電波塔とは言っても都市部ではビルの屋上の間借りとかではあるんですが、そういう場所を新しく準備するには、大都市中心部のビル屋上は枯渇しすぎ。ということで、KDDIとSBMがとった手段は、BWAの基地局が置いてあるところを使っちゃおう、というアイデア。で、「高めの周波数は飛ばないのであえてセルを小さめに設計する」というのがここで活きます。あえて小さく設計したセルは、BWAより高めの5G周波数にもマッチするんです。つまり、5Gでもみっちりカバーができるんです。だから、飛び石の端っこをつかんでパケ止まり、ということが起こりにくい。5Gの大容量を効率よく使える。2.5GHz自体の容量は大した問題ではなく、その場所に5Gの超大容量周波数をみっちり展開できた、これがKDDI、SBMの品質が良い理由なんです。

そして最後の決め手は、端的に言えば各社のポリシーの問題。「連続的にみっちり確保できないのであればできるだけ低い周波数だけで待ち受けさせよう」というドコモに対し、KDDI、SBMは「高いところもみっちり確保できる前提で高い周波数で待ち受けさせよう」になってるんじゃないかと思うわけです。なので、高い周波数や5Gを足すという動作を省けるし、低い周波数がファーストステップ通信でつぶされるということを防げている、というあたりが体感品質の差になってる気がするなあ、というところまで、当初データを見たときに感じたわけです。

ということで、私の説は、「2.5G TD-LTEが最強なのではなく、それを展開するときに余計な汗水を流したことが5Gエリア構築で活きてる」なのです。

という感じで補足をさせていただきました。

TWEET

TWEET

Home

Home Feeds

Feeds for Mobile

for Mobile